Los premios generan un aura de consagración y reconocimiento, cuando no cierta dosis de vedetismo. Algunos de ellos cuentan con antecedentes que los realzan y otros, más bien, lo contrario. En algunos casos, han encumbrado a ignotos o han ignorado a meritorios. Pero siempre concitan interés, una fascinación ligeramente glamorosa y un atractivo ingente que motiva ansiedad en las vísperas de la entrega de los mismos.

En literatura, es más que conocido y valorado que el principal premio es el Nobel. Lo concede anualmente la Academia Sueca. Su tratamiento comprende un largo proceso que comienza en septiembre del año anterior a aquel por el cual se otorga el premio. Se inicia con invitaciones que son enviadas por el Comité Nobel a organizaciones calificadas a los efectos que éstas nominen candidatos al premio. El Comité conforma una lista con las propuestas y se avanza con otras dos selecciones: una previa de quince a veinte candidatos preliminares y en Mayo se llega a una final de cinco candidatos prioritarios que se elevan a consideración de la Academia para arribar finalmente, luego que los miembros de la Academia lean sobre la obra de esos candidatos, al postulante que será finalmente galardonado, en los primeros días de octubre y llegar a la Ceremonia de premiación en diciembre.

En 2018 un escándalo empañó el prestigio del Premio cuando se resolvió no concederlo ese año debido a una sucesión de renuncias de miembros (que alcanzaron a ocho) porque Jean-Claude Arnault, esposo de la por entonces jurado Katarina Frostenson fue acusado de haber filtrado los nombres de los premiados antes que se entregue el premio. También fue inculpado de recibir financiación de la Academia para su centro cultural y haber abusado sexualmente de dieciocho mujeres. La Academia resolvió la suspensión de la entrega para “recuperar la confianza pública en la Academia antes de que se pueda anunciar el próximo ganador”.

Además, la discrecionalidad de la entrega (cualidad que es genérica en cualquier premio) ha impedido que nombres rutilantes de la literatura sean premiados por el Nobel. Jorge Luis Borges, James Joyce, Julio Cortázar, entre otros han fallecido sin ese premio. Referido a la política que gobierna la entrega de los Premios Nobel de Literatura por parte de la Academia Sueca, hay un libro muy interesante escrito por el poeta y novelista sueco Kjell Espmark quien fue desde 1981 y hasta 2005 miembro del Comité que entrega el Premio, “El Premio Nobel de Literatura”. En él se pueden conocer los principios que sustentan las evaluaciones y decisiones, ya que desclasifica resoluciones confidenciales del Comité, da a conocer correspondencia entre sus miembros, informes de expertos ajenos a la institución y en el texto se contextualiza omisiones históricamente escandalosas como las de Tolstói, Proust, Kafka o Ibsen.

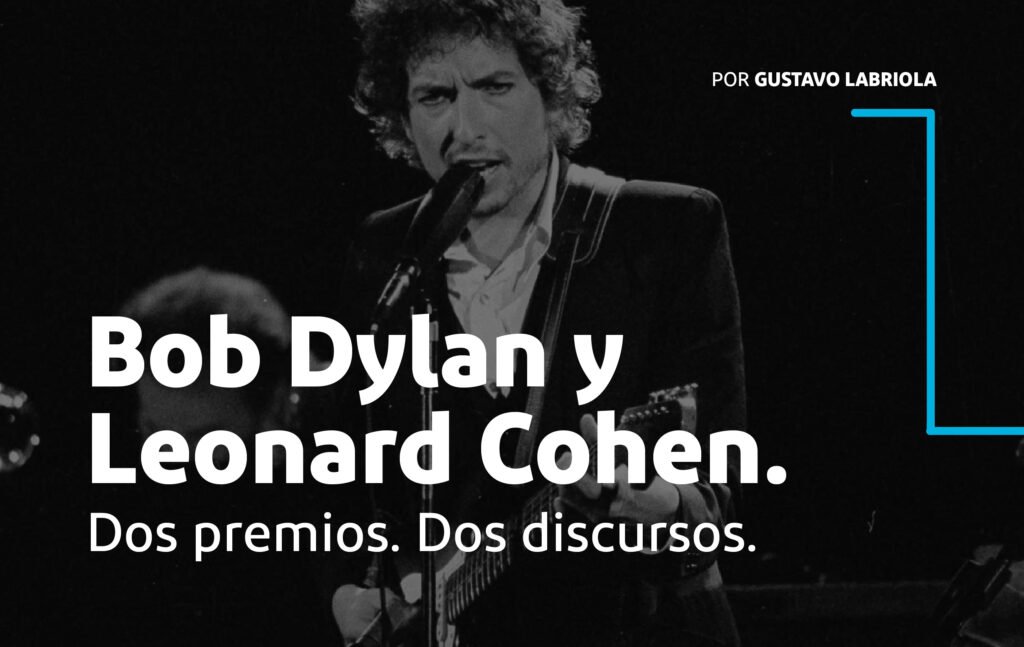

No obstante, en la edición del 2016, se produjo un hecho inusual. Por primera vez se concedió el Premio Nobel de Literatura a un cantautor. Poeta al fin, Robert Allen Zimmerman, conocido mundialmente como Bob Dylan era, a ese momento, uno de los más populares cantantes norteamericanos. Hubo voces que pusieron en tela de juicio esa decisión. En su momento, años anteriores, se había generado una situación similar. Algunos sectores habían cuestionado ganadores, en particular por ser intelectuales vinculados con la política (Winston Churchill) o la filosofía (Bertrand Russell), sin “calificados” antecedentes de novelistas o poetas. El escritor Alberto Olmos, en 2014, en su novela “Alabanza” había profetizado el Premio Nobel para Dylan, tomando ese hecho como el supuesto fin de la literatura.

En 2016, los miembros de la Academia desafiaron los cánones tradicionales y ortodoxos y se inclinaron ante la lírica del autor con su visión en problemas sociales y políticos y su posición frente a la guerra, en particular la incursión de los Estados Unidos en Vietnam. Se podría afirmar que en Dylan coexisten tanto el militante político con su conciencia activa y desafiante como el poeta romántico en el más literario de los sentidos.

Ya en “Crónicas I – Memorias”, que había publicado en el año 2004, Dylan aludía que el departamento que compartía con amigos en sus primeros tiempos en Nueva York “había de todo, volúmenes sobre tipografía, epigrafía, filosofía, ideologías políticas. Material que hacía que te saltaran los ojos de las órbitas”, y nombra con delectación y probidad, novelas clásicas, biografías, obras de Grecia antigua, que le permitían afirmar: “Los libros eran algo fantástico”.

En el discurso de aceptación del Premio, Dylan deslizó referencias a músicos con los que se reconocía vinculado. La fascinación por las melodías del country western, rock’n’ roll y rythm and blues y sus letras. Sin embargo, agrega Dylan: “pero también tenía algo más. Tenía principios y sensibilidades y una visión informada del mundo. Y los había tenido por un buen tiempo. Lo aprendí todo en la escuela primaria. – Don Quijote, Ivanhoe, Robinson Crusoe, Los Viajes de Gulliver, Historia de Dos Ciudades, todo lo demás– lectura típica de la escuela secundaria que te daba una manera de ver la vida, una comprensión de la naturaleza humana y un estándar para medir las cosas. Me valí de todo ello cuando empecé a componer letras. Y los temas de esos libros quedaron insertos en muchas de mis canciones, ya sea de manera consciente o inconsciente”. Libros específicos que han permanecido conmigo desde que los leí hace años en la escuela secundaria (…) Moby Dick, Sin novedad en el frente y La Odisea.”

Y Dylan desmenuza cada una de esas obras estableciendo las influencias que las mismas tuvieron tanto para él como para otros músicos. La referencia de Homero podría interpretarse también como una vinculación con el virtuoso círculo, en una especie de cinta de Moebius, entre la poesía (que era transmitida oralmente, y podría ser cantada) con el hecho literario vuelto texto y libro, nacido de la música.

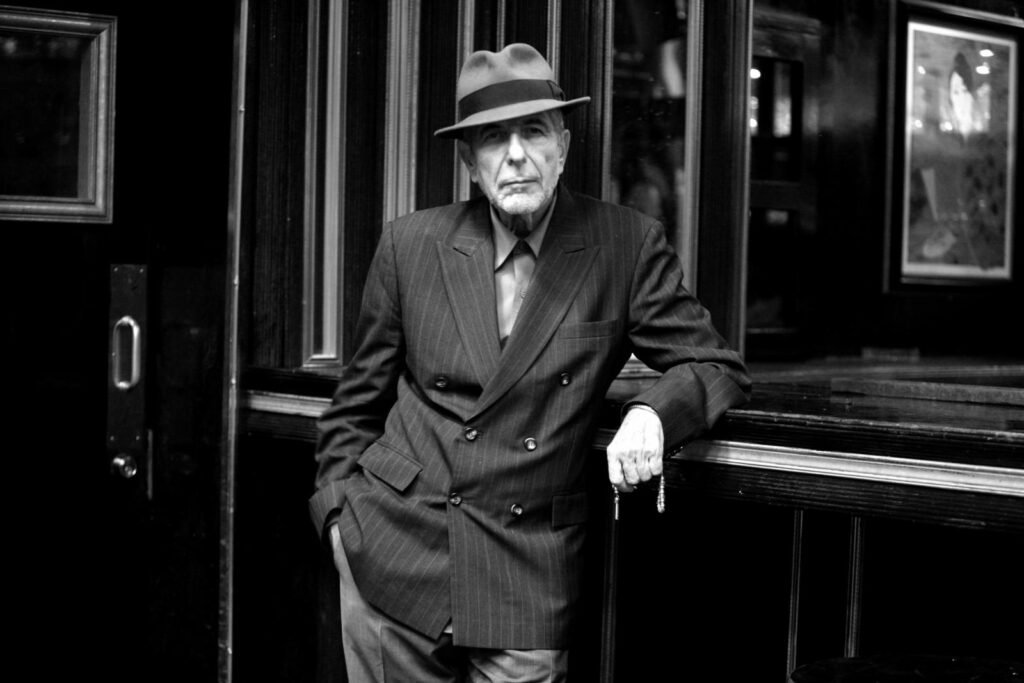

Ya en 2011, la hoy denominada Fundación Princesa de Asturias, dependiente del trono español, concedió el Premio de ese año a las Letras al cantautor canadiense Leonard Cohen. Cohen había publicado en la década del ´60 dos novelas; “El juego favorito” y “Los hermosos vencidos”, y varios libros de poemas. Recientemente se conoció un libro con cuentos, ensayos y escritos, “Un ballet de leprosos” que había permanecido inédito.

El excepcional cantante, dueño de una particular voz, reconoció en su discurso de aceptación del premio su fascinación (“conexión y confraternización”) por Federico García Lorca: “puedo decir que cuando era joven, un adolescente, y buscaba una voz en mí, estudié a los poetas ingleses y conocí bien su obra y copié sus estilos, pero no encontraba mi voz. Solamente cuando leí, aunque traducidas, las obras de Federico García Lorca, comprendí que tenía una voz. No es que haya copiado su voz, yo no me atrevería a hacer eso. Pero me dio permiso para encontrar una voz, para ubicar una voz, es decir, para ubicar el yo, un yo que no está del todo terminado, que lucha por su propia existencia. Y conforme me iba haciendo mayor comprendí que con esa voz venían enseñanzas. ¿Qué enseñanzas eran esas? Nunca lamentarnos gratuitamente. Y si uno quiere expresar la grande e inevitable derrota que nos espera a todos, tiene que hacerlo dentro de los límites estrictos de la dignidad y de la belleza”. y confesó que siendo joven conoció en su Montreal natal a un guitarrista español, quien con su guitarra flamenca, le enseñó dónde tenía que poner los dedos en el instrumento y unos “seis acordes” que le posibilitaron el desarrollo artístico que años después admiró el mundo.

El reconocimiento a estos dos grandes creadores de la música por sus virtudes literarias no es sino el rescate de la tradición eterna de la armonía y la belleza que subyace en la inspiración que los poetas transforman en música y que doblemente conmueven al espíritu humano.