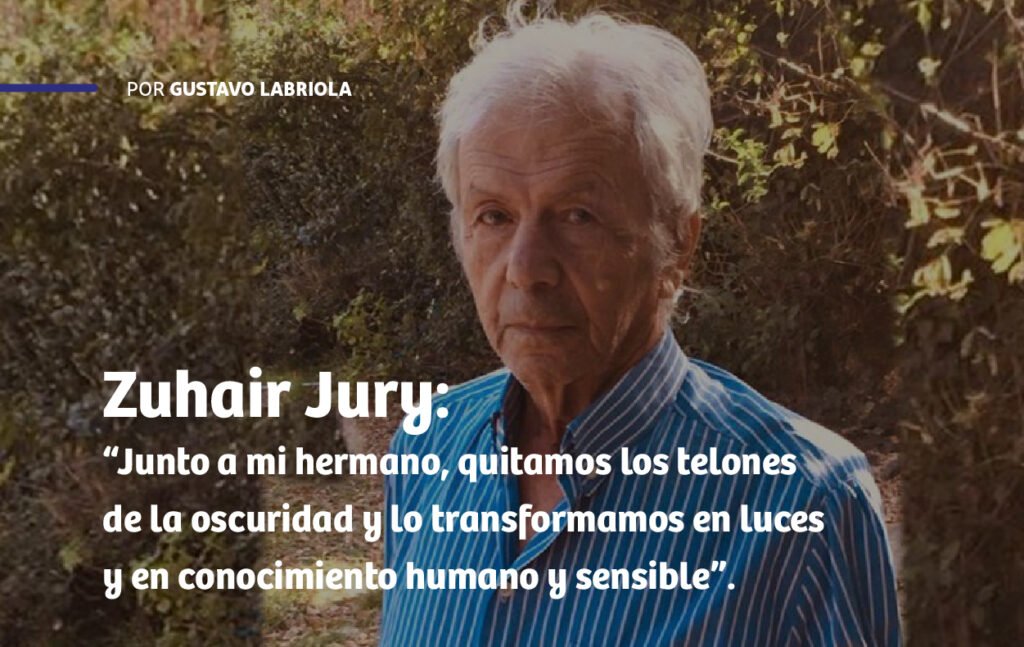

A Jorge Zuhair Jury Olivera desde el primer instante de la charla se lo percibe entrañable, comprometido con sus orígenes, sus tradiciones, la idiosincrasia y la sensibilidad del pueblo. Escritor, cineasta, músico, pintor, un artista que modeló varias de las películas más emblemáticas de Leonardo Favio, “el chiquito” (su hermano), pero que además ha escrito cuentos y dirigido películas que se inscriben en lo más relevante de la historia del cine nacional.

No es difícil vencer la tentación de preguntarle sobre la obra de su hermano, porque la propia resplandece gracias a su personal búsqueda de los mitos y las leyendas argentinas y particularmente por el recuerdo, esa particular argucia de la memoria por revitalizar una vida, y a partir de ello, se revela íntegro y acorde a lo telúrico de su Mendoza natal.

Zuhair Jury tiene una visión muy personal y razonada respecto a la situación del hombre contemporáneo y la realidad de una clase media que, a su parecer, es “opacadora” de todo acto de cambio. Se ha involucrado con la política, con el peronismo al que ha adherido desde siempre. Y nunca es tibio ni se abstiene de tomar partido. A sus ochenta y ocho años, es lúcidamente sincero, sanguíneo, inteligente, profundamente humano.

Gustavo Labriola.- Cuánto del Zanjón de los ciruelos, del ranchito de la calle Eulalia Calderón de Las Catitas, del callejón Ortíz de la casa de tu abuela en Mendoza, de la casa en La Costa de Luján de Cuyo se mantiene presente en vos?

Zuhair Jury.- Me llama la atención todos los lugares que nombró. Que extraño que Ud. sepa del callejón Ortiz, yo tenía siete años ahí.

GL.- Escribí algunos artículos sobre Leonardo, y buscando información encontré todos estos datos.

ZJ.- Si, pero me ha llamado la atención porque nombró un lugar en el que no vivimos mucho tiempo, al menos yo no viví mucho tiempo pero que fue una especie de lunar. Recuerdo que mi abuelo siempre ha estado; hemos estado cobijándonos bajo el ala de él. Me ha llamado la atención porque imagínese que hasta yo lo he tenido fugado durante mucho tiempo a ese lugar porque fue un lugar donde estuvimos muy poco. Por lo menos, yo estuve poco. Y es un callejoncito de no más de 70 metros. De todas formas, el lugar que me ha dejado más reseñas es mi estadía en Luján de Cuyo, desde la adolescencia hasta los 21, 22 años. Ahí se formaron dentro de mí los principios sensibles, normas, conceptos de vida; también ensoñaciones propias de la adolescencia que son todas exuberantes y compulsivas, a veces; por la edad, por las hormonas que tienden a gritar por el cuerpo de uno. Ahí comencé a formarme yo por dentro. Ese es el lugar de mi alma. Ese es el nido que quedará conmigo hasta que dé mi último suspiro.

GL.- Siempre recordás con mucho afecto a tu mamá, a su poesía, su impronta artística. También a tu abuela. Considerás que la sensibilidad y lo amoroso de ellas, fue influyente en tu interés por lo artístico?

ZJ.- De mi abuela Pilar conservo una sensación de su temperamento, ascético. Hablaba por refranes, nunca la escuché hablar naturalmente como se expresa todo el mundo, sino que hablaba muy poco y la vez que lo hacía, por refranes. Tenía una calidez suave, muy particular era su forma de ternura, en el sentido de ver, mirar, pensar, pero no opinar. Recuerdo su tibieza en un pedazo de pan amasado por sus manos. Mi abuela era anarquista. Decía una poesía que concluía (algo así) “como pasa el tiempo/como se viene la muerte/tan callando”. Resulta que ese poema lo escuchó mi abuela en España, antes de venir para aquí y alguien por Facebook me dijo que eso pertenece a Manrique, un poeta español del siglo XV (“Coplas para la muerte de mi padre” – Jorge Manrique). Ese poema pertenecía a una especie de réquiem que le hizo el autor a su padre; eran de alto linaje. Con esto quiero decir qué con haber aprendido a escribir apenas un poco, porque ella vivió una vida muy pobre en España, tan pobre siendo muchachita que vivía lavando ropa y con el resto del jabón aprendió las primeras letras y eso es todo lo que supo, pero traía un poema insigne de la literatura española sin que yo lo supiera y que anidaba en ella. El poema es una verdad, entre maravillosa, tremenda y dulce por lo de “tan callando”.

GL.- Esta referencia me hace acordar a los juglares que de alguna manera transmitían la poesía oralmente, sobre todo en los sectores populares, que muchos de ellos no sabían escribir siquiera.

ZJ.- Si los juglares, que maravilla. Y había otros que eran primos hermanos de esa misma labor, de la juglaría, generalmente ciegos, e iban con un niñito que los acompañaba y paraban en cualquier esquina, cualquier lugar; en España, estoy hablando. Entonces tenían dibujada la última historia trágica en cuadros como una historieta. El ciego iba recitando la historia del interior de las imágenes, en donde la tragedia anidaba y que había ocurrido no más allá de tres meses y el niño tenía la misión de ir marcando con un puntero cada glosa o cada verso del suceso que iba contando el ciego. Se usó hasta el 1800, esa especie de juglaría o noticiero, por los caminos, las esquinas de las ciudades, de los pueblos. Nosotros lo pusimos en “Juan Moreira”, en el momento en el que el ciego está contando la historia de Juan Moreira y el niñito apuntando con el puntero cada recuadro dramático que iba ocurriendo y el ciego dice: “por culpa de un arrebato, gringo, extranjero y ladrón, qué al gaucho en una ocasión, le negó una plata que le debía, por culpa de él lo metieron preso y ahí le dieron cepo y cadenas y al salir de punta y hacha al gringo lo disjutió, a la policía huyó y en la pampa se ocultaba”. Algo así, era.

Mi madre influyó en lo artístico, sin ninguna duda; ella fue el fundamento de todo. A los quince años ella ya frecuentaba el filo dramático. En todos los barrios, en ese tiempo, había conjuntos filo dramáticos (estoy hablando de la provincia de Mendoza) que una vez al año hacían concursos y mi madre frecuentó esos conjuntos y fue actriz de uno de esos conjuntos. Además, era muy amante de la poesía, no solo leía de terceros sino también ella también escribía.

GL.- En el libro “Yo vengo de ahí”, hay muchas referencias a personas que formaron parte de esa etapa en Mendoza, de niñez, adolescencia y juventud. Recordás más a alguno en particular?

ZJ.- Son varios, los que me rodearon, serán cinco o seis con algunas niñas de por medio. De nuestra misma calaña.

GL.- Has pasado hambre, reclusión en reformatorios, marginación. No te han faltado sinsabores en tu vida. Algunos afirman que el padecimiento es el germen de la creación artística. Estás de acuerdo con esta frase?

ZJ.- Mire, en el caso nuestro pareciera que sí. Nosotros estamos muy agradecidos de todo lo que enumeró. Son cuatro o cinco tremendidades. Sin embargo, de todas ellas, quitamos los telones de la oscuridad y lo transformamos en luces y en conocimiento humano y sensible. Y una advertencia de esta raza llamada humana que transita la tierra.

GL.- En tus cuentos hay mucho de pueblo chico. “Primario, medieval, moralista, imbécil” has definido a lo pueblerino donde transcurre “El dependiente”. Incluso un personaje dice “la gente se mete en la vida de uno”. Se percibe una atmósfera análoga con el cuento “Los novios” de Haroldo Conti. Es probable que en esos ámbitos todo continúe igual. Crees que esa intromisión en la intimidad (que en cierta manera se da con las redes sociales y es más universal) afecta y condiciona la individualidad y la libertad, hoy día?

ZJ.- En “El dependiente” trato la vulgaridad que lamentablemente nació con el ser humano y mientras hayan pueblos pequeños habrá también una poquedad existencial. Ya Puig en sus “Boquitas pintadas” pinta esos pueblos. Entonces esto no va a terminar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Es concerniente al ser humano que tiene poco caudal interior como para ir más allá de lo meramente rutinario. Ir al trabajo, volver del trabajo, acostarse y dormir hasta el otro día, ir a trabajar y otra vez volver del trabajo. Eso en los pueblos; en las grandes ciudades, se levantan, por un ascensor bajan, van al subterráneo, cruzan la calle, suben al escritorio por otro ascensor, trabajan. Bajan por el ascensor, salen a la calle, suben por otro ascensor, llegan a su departamento y duermen. No tienen crecimiento interior.

En las capitales del mundo donde viven la gente afortunada, con estudios superiores, con posibilidades económicas, con bienestar. Esa gente que ha llegado a esos niveles, vota todos con las derechas neoliberales del mundo. En cualquier país del mundo occidental. Entonces uno se pregunta si tratar de elevar la gente para que terminen vendiendo su índole, retorciéndose, es una contradicción de lo existente y de la existencia que le regalaron.

GL.- Yendo a otro tema, cómo llegas al cine?

ZJ.- Llego al cine porque mi hermano me invitó. El que tenía devoción por la cinematografía era él. Devoción entre comillas, porque no hemos sido desbordados en nada. Le dábamos tanta importancia a un buen film como a un buen amigo.

Mi hermano quería dirigir. Abre camino a costa de su placer buscando el mundo de lo actoral, pero a él lo actoral le importaba tres pepinos. No le importaba. No obstante, era exquisito, buen actor, gran actor. Pero él estaba para cosas superiores. Crear vida. Un pequeño dios doméstico en un rectángulo que se llama pantalla de 10 x 10. Entonces me invitó que hiciéramos el guion de “Crónica de un niño solo”.

GL.- Se percibe en “Crónica de un niño solo” algún atisbo de vínculo con el cine de Birri, y por lo tanto con el neorrealismo italiano y con “Los cuatrocientos golpes” de Truffaut. En esa época, veían mucho cine de esa temática”?

ZJ.- Considero que nadie puede llamarse original en ninguna disciplina del arte. Porque consciente o inconscientemente venimos con una cultura de más o menos 7000 años en donde se ha venido ejerciendo las diferentes disciplinas del arte. Entonces, si somos conscientes de eso, no es extraño que hayamos tomado algo, o haya alguna referencia sobre el neorrealismo italiano, por ejemplo. Pero nunca hemos hablado esto con mi hermano. Era natural. Lo que si estábamos muy repugnados de las películas clasemedistas de los años ´50, sin contenidos internos, porque las clases medias no tienen colores (matices) ni dramas y las clases altas, menos. Al pueblo le importaba las generalidades. Nosotros nunca participamos de generalidades, siempre preferimos el costado, no la generalidad.

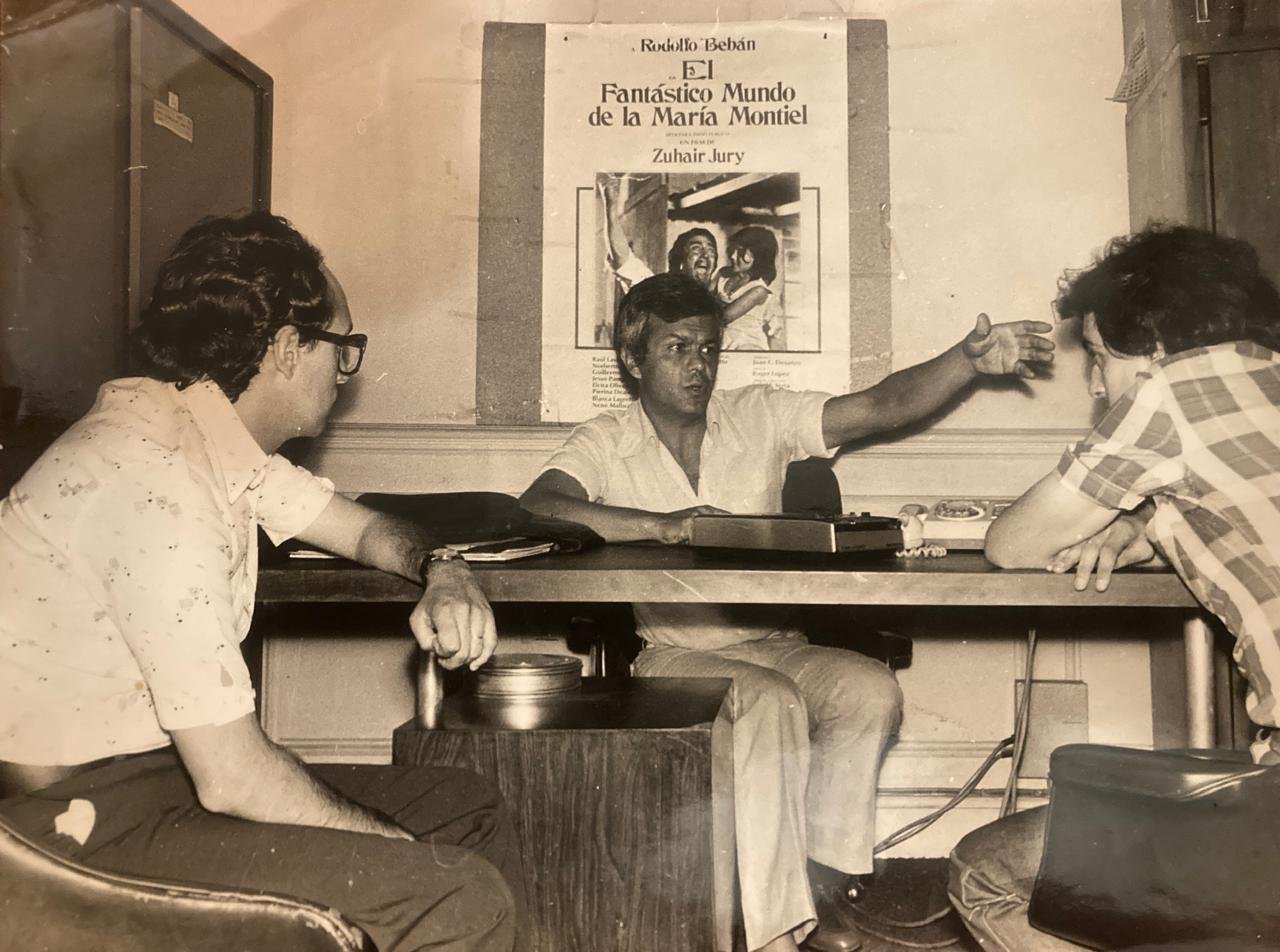

GL.- Tu cine es de una sensibilidad muy especial. “El fantástico mundo de María Montiel” es una hermosísima película sobre la ingenuidad. Cómo surgió la idea en la que compartiste autoría de guion con tu madre?

ZJ.- Con mi madre, hemos convivido con la palabra y con el pensamiento sin pretender que sea luminoso. ¡Emergía luminoso!. Y de todo ese mundo, terminé finalmente pudiendo hacer cosas narrativas y que no imaginaba nunca hacer. Yo nunca había mirado por el visor de una cámara. Mi hermano había hecho tres películas y yo no sabía cómo se miraba por el visor de una cámara, pero yo había escrito. Entonces, al ir escribiendo se “ve” la película. Si Ud. lee el cuento “El dependiente” va a ver la película. Y si ve la película va a leer el cuento.

GL.- La niña protagonista de “El fantástico mundo de María Montiel”, Juanita Lara, tuvo también un papel importante algunos años antes de esta película en “La Raulito” pero, después dejó la actuación. Tenés idea porqué dejó de actuar?

ZJ.- Esa niña es hija de mi compadre. Entre tres o cuatro hijitas y un par de muchachos que tenía estaba Juanita. Somos familia, es como de nuestra familia. Fue circunstancial, se le dio eso como hubiera podido hacer tortas fritas. Lo que pasa que lo hizo tan magistralmente, que es increíble esa niña. Lo mismo que el muchachito aindiado que hizo “Nahuel Pan”. El no imitó nada. Yo no le aporté nada en actitudes. Él era así, era cohibido en lo personal. Lo invitabas a tomar un mate y estaba con la vista caída, se sonreía solo para evidenciar que estaba respondiendo algo. Yo tuve suerte. Tuve suerte también con ese chico, angelito de Dios.

GL.- Se dice que los mitos y las leyendas populares, tienen algo de religiosidad y superstición, a la vez. Es una aproximación a los misterios de la vida y la muerte. Compartís esa visión?

ZJ.- Totalmente. Es uno de los pilares finales que trae la finitud. Las leyendas populares vienen desde toda existencia humana. Desde que se encendió el primer fuego, accidentalmente, y se dieron cuenta que el fuego existía y que podían cocinar, ya era un hecho mágico, tanto que con el tiempo -no con el hombre de las cavernas-, pienso se habrán puesto a pensar como se da la existencia humana, como se produce este suceso, de ser un ser humano que discierne, que tiene una espiritualidad, tiene sentimientos. En fin, misterios inconcebibles que no se pueden explicar en palabras, salvo pensando en el dios de Spinoza, un dios privado, que va conllevando su existencia; pero de cada cosa, de lo vegetal, de lo atmosférico, de lo cósmico y de los intestinos de uno, si es posible.

GL.- Tuve la suerte de conocer a Miguel Ángel Estrella, un encanto de persona, una genialidad artística. Cómo fue realizar “El piano mudo”

ZJ.- Nunca escribí para nadie que no sea mi hermano o para mí. No escribí para otros directores o una vida ajena que no conocía, como en este caso, un representante de la música lírica, de la música clásica, en los niveles de ser concertista conocido en varios lugares del mundo. No era mi mundo, ni me interesaban sus vidas, sino para sentirlos, disfrutarlos, gozarlos por su existencia, por lo que entregaban. En fin, por el brillo de sus espíritus, por las disciplinas que recreaban. Para mí, era un hombre de clase media, tirando a alta con una exquisitez espiritual. Pero ocurrió un suceso que me unió a él. Es cuando me dice que es nacido y criado en rancho. A partir de allí, me uní a él porque hablábamos el mismo lenguaje. Y, estuvimos siete meses, varias horas, grabando todos los días.

GL.- Hay un poema hermoso tuyo sobre Maradona en tu libro “Yo vengo de ahí”. Su personalidad lo hacía manifestarse comprometido con la realidad. Has tenido relación personal con él?

ZJ.- Podría decir que sí, porque soy espectador de su existencia. Nos conocemos desde adentro y desde afuera.

GL.- Una película tuya, lamentablemente, poco conocida es “El largo viaje de Nahuel Pan”, en la que, en cierta manera, te involucras con la causa indígena. Y no puedo dejar de recordar en este punto, lo que has contado de lo escuchado de tu bisabuela respecto al fusilamiento de una indiecita ciega de 18 años por Roca porque no iba a servir ni para sirvienta.

ZJ.- Esa historia sigue vigente todavía. Y respecto de esto rescato lo que ha dicho que la vio poca gente. Me enorgullezco que la haya visto poca gente, porque los trabajos que hemos hecho son para gente sensible. Aquel que ve una mariposa caída y muerta, que se le caiga una lágrima. No para generalidades de tribunas gritando por cualquier irracionalidad vulgar o por cualquier torpeza. Me vanaglorio de cuando no teníamos público, eran 10 personas en obras magistrales. Pero como le van a enseñar magistralidad a quien tiene opacada el alma y no la conoce tampoco y recorre la vida como si fuera un almanaque.

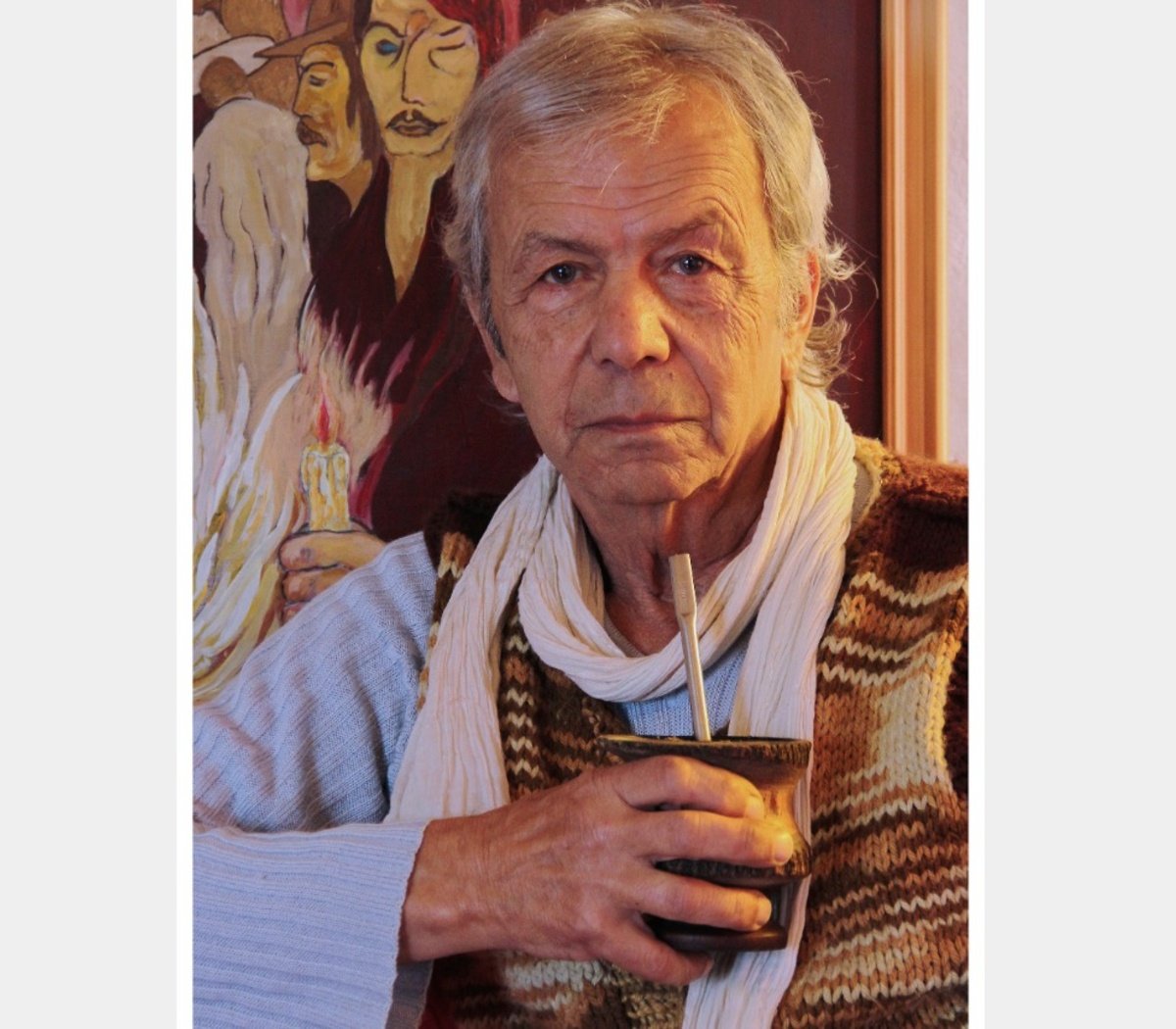

GL.- Seguís pintando?

ZJ.- No. Ahora he dejado. He perdido las ganas en muchas cosas. No tengo deseos. Creo haber cumplido con lo hecho y está bien. Ya no tengo ganas de hacer nada.

GL.- Todo arte creativo es político?

ZJ.- Es relativo. Es muy delicada esta pregunta. Porque, podríamos negar que “Los girasoles” de Van Gogh porque no contienen nada más que las imágenes de las flores, no contiene política?. Y “El pensador” de Rodin, por el hecho que está pensando, está pensando cosas trascendentes. Pero como también podemos asegurar que es mayor la obra de Rodin que la de Van Gogh, como aporte a la humanidad, o lo político, si se le quiere dar una trascendencia?.

El que no le encuentre existencia a un cuadro, como los girasoles de Van Gogh será porque no tendrá sensibilidad para trasladar un suceso que parece vegetal a una cuestión más trascendente.

GL.- Seguís interesado en la lectura o en el cine?

ZJ.- Si hay un film interesante, que vi, últimamente, “El retablo” (película peruana de 2017, ópera prima de Álvaro Delgado Aparicio), que es una joya, yo me inmerso en la joya. Porque yo puedo estar oscurecido por cuestiones mías y privadas, pero nunca puedo dejar de advertir lo que conmueve hasta las lágrimas y lo que trata la dramática humana. Cuando se explayan de las grandezas que internamente tiene el más pobre linyera que anda por la calle.

GL.- Ya me has contestado algo que tenía pensado preguntarte. Cómo ves al hombre contemporáneo? Y a la clase media argentina?

ZJ.- Pero puedo contestarte sobre las clases del poder, las que tienen el poder. Estamos en un apocalipsis que no tiene siquiera el encanto de una caballería alucinada y celestial, que cabalga hacia la muerte o hacia la destrucción. Éstos son imbéciles que tienen el poder. Es preferible que te mate alguien que esté a tu altura. Yo no me desafiaría a duelo por una ofensa con un imbécil. Porque no soportaría que me toque con una espada ni con la mano. Porque lo desecho por imbécil, por vulgar. Prefiero que me toque el rostro una persona sensible, que sepa que ha tocado un hombre.

Y el acontecer continental o del planeta entero, salvo algunos países, en el mundo occidental es la decadencia no imaginada del apocalipsis. A esto hemos llegado. A perder todos los sentimientos habidos y por haber. Ya no hay piedad ni existe el sentimiento en este occidente con una democracia mentirosa, empleando la palabra democracia de manera vil, llena de agujeros por donde entra la muerte y sale. Y todos corriendo detrás de una felicidad que le han propuesto a las manadas humanas respecto a que la felicidad se logra con el éxito, con la acumulación. El éxito es una cuestión exterior. Los hombres y las mujeres deben pasar por la existencia siendo exitosos interiormente. La palabra éxito es repulsiva, mercantilista, promete enaltecimiento cuando es la contradicción del enaltecimiento. Se enaltece por dentro, no por cuestiones de adquisición y de voluptuosidades exteriores, sino voluptuosidades interiores.

GL.- En una encuesta sobre películas, entre las diez más importantes del cine argentino, has elegido -además de las de tu hermano (que fervorosamente comparto), a “Las aguas bajan turbias” de Hugo del Carril, a “Los inundados” de Birri y a dos películas iniciáticas del Nuevo Cine Argentino, “Pizza, Birra, Faso” y “Mundo grúa”. Que reflexión te genera la virtual desaparición del INCAA, promotor en gran parte del Nuevo Cine Argentino?

ZJ.- Han cortado una forma de arte, han cortado un brazo de la persona humana, que nace con todas las posibilidades desde el arado hasta un pincel para que nazcan los girasoles de Van Gogh. Y se ha quitado nada más y nada menos que la cinematografía. Mire, cualquier bienestar del alma que se quite es de una perversidad que no tiene límites. Uno puede entender equivocaciones, pero esta perversidad contra la inteligencia, contra lo sensible. Disculpeme, pero estos perversos llegan a sus casas y acarician a sus hijos. Cómo pueden acariciar a sus hijos esta gente?

Lo que más me ha llamado la atención de este acontecimiento es que desde el año 2015, algo que nunca llegué a imaginar y completó las ganas de seguir en la tierra a esta persona que le está hablando. Cómo puede ser que después de 12 años de bienestar, los humildes, los necesitados, los apaleados pongan de presidente a alguien que les dice antes que lo elijan, les voy a dar palos, los voy a matar de hambre, sépanlo, no digan después que no les avisé. Y votan a un verdugo psicópata, un ser psiquiátrico que ejerce lo que manifestó y todavía están pensando que hay que tener calma. Entonces yo pienso que el ser humano cuando entra en decadencia masiva es gente que ha perdido el horizonte.

Filmografía

Director

El fantástico mundo de la María Montiel (1978)

La mayoría silenciada (1986)

El largo viaje de Nahuel Pan (1995)

Tobi y el libro mágico (2001)

Doña Ana (2001)

El piano mudo (2009)

Guionista

Crónica de un niño solo (1964)

El romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más… (1967)

El dependiente (1969)

Tardes de cine y teatro (1 episodio) (TV) (1973)

Piel de pueblo (3 episodios) (TV) (1973)

Juan Moreira (1973)

Natasha (1974)

Nazareno Cruz y el Lobo (1975)

Soñar, soñar (1976)

El fantástico mundo de la María Montiel (1978)

La mayoría silenciada (1986)

Martín Fierro (Inédita) (1989)

Gatica, el Mono (1993)

El largo viaje de Nahuel Pan (1995)

Tobi y el libro mágico (2001)

Doña Ana (2001)

El piano mudo (2009)

Aniceto (2008)

Libros:

El romance del Aniceto y otros cuentos (2015)

Yo vengo de ahí (2023)